MONTAGNA PISTOIESE – Il fatto che la nostra montagna, più o meno direttamente, sia entrata in numerosi testi di scrittori ormai divenuti classici (da Boccaccio che ricordava il Lago Scaffaiolo ad Alfieri che componeva un sonetto vicino a San Marcello, da Pirandello – che a San Marcello trascorreva l’estate del 1914 scrivendo e dipingendo – a Palazzeschi, che prendeva spunto da un soggiorno a Prunetta per alcune pagine dei Fratelli Cuccoli) può costituire indubbiamente un fatto interessante per chi si occupa di letteratura. C’è stato un tempo in cui la montagna pistoiese esercitava una forte attrazione turistica, soprattutto su coloro che vivevano in Toscana ed in Emilia Romagna. Un tempo che si estende lungo un secolo, più o meno il primo secolo dell’Italia unita, anche se in precedenza, durante gli anni del Risorgimento, i letterati erano stati attratti dalle vicende di Francesco Ferrucci, eroe di Gavinana, difensore della Repubblica fiorentina e quindi (per esempio nei romanzi di Francesco Domenico Guerrazzi e Massimo d’Azeglio) simbolo di un’Italia che voleva togliersi di dosso il giogo straniero; e anche se, in pieno Romanticismo, Niccolò Tommaseo aveva raggiunto Cutigliano per incontrare Beatrice di Pian degli Ontani e attingere dalle sue labbra le note di una poesia pura e spontanea.

La svolta con la nascita della Porrettana

Ma è soprattutto la costruzione della strada ferrata Porrettana che rendeva la nostra montagna a portata di mano, tanto da divenire realistico, per Giovanni Verga, ambientare alcune scene del romanzo “fiorentino” Eros (1874) sulla montagna pistoiese. È attraverso la ferrovia Porrettana che scopre il fascino della montagna uno scrittore-viaggiatore come Fosco Maraini, fiorentino di nascita, che di montagne, nella sua vita, ne avrebbe viste moltissime e anche più importanti, ma che sempre è tornato, con il pensiero, alle giornate trascorse sull’Abetone innevato nei primi anni Trenta; lo stesso viaggio, alcuni anni dopo, lo farà un giovanissimo Tiziano Terzani, in compagnia del padre, per arrivare all’Orsigna, nido sicuro al quale tornare dai lunghi viaggi, “Himalaya italiano” al quale legare affettivamente se stesso e la propria famiglia, dimensione ideale per aspettare quella fine che – secondo lo straordinario titolo del suo ultimo e lungo dialogo con il figlio – sarebbe stata un nuovo inizio. La ferrovia Porrettana (alla quale ha dedicato tante pagine anche uno scrittore come Marcello Venturi) portava sulla montagna Carducci, gli intellettuali raccolti intorno alle riviste fiorentine del primo ‘900, lo scrittore pistoiese Giovanni Procacci che poteva trascorrere l’estate a Pracchia e ambientare nel paese una delle sue Novelle toscane. E a considerare tutto questo, pur consapevoli di quanto sia cambiato il mondo e il nostro modo di vivere, viene spontaneo pensare che ancora oggi la Porrettana potrebbe e dovrebbe avere una funzione importante per la montagna, soprattutto in chiave turistico-culturale: quella Porrettana che, invece, la miopia politica non solo dimentica ma fa di tutto per chiudere definitivamente.

Attratti da cultura, aria e natura

Della nostra montagna attirava la cultura, ma soprattutto l’aria e la natura. Il paesaggio è stato la risorsa del passato: per camminare tra boschi e monti andava in montagna Renato Fucini. Ma anche Palazzeschi e l’amico Marino Moretti amavano le scarpinate. E dal versante emiliano dell’Appennino arrivava dalla fine dell’800 Giuseppe Lipparini, letterato di scuola carducciana che eleggeva Cutigliano come sua seconda patria. Se molti scrittori, di passaggio dalla montagna, hanno potuto rappresentare nelle loro pagine poco più che uno scorcio paesaggistico, Lipparini, abituale frequentatore di Cutigliano passa dalla schiera dei ‘turisti’ a quella dei ‘residenti’: per questo i suoi Racconti di Cutigliano (1930) permettono di capire meglio la montagna di allora, con le sue abitudini, le sue risorse, i suoi problemi. Lipparini, del resto, può essere ricordato anche come antesignano nella tutela del patrimonio arboreo: è stato lui, infatti, a scrivere un triste epitaffio per un abete abbattuto che rappresentava, per il paesaggio montano, ciò che un campanile può significare in una dimensione urbana. A leggere Lipparini ci si rende conto che la nostra montagna è stata capace di esercitare la sua forza attrattiva per tutto l’anno: con la neve in inverno e, ancora di più, con il verde nella primavera e nell’estate. E ci si rende conto che la letteratura presenta – tra ‘800 e prima metà del ‘900 – due montagne, che per molti aspetti continuano ad esistere. La montagna “ricca”, da Cireglio all’Abetone (quell’Abetone descritto, agli inizi del ‘900, come una vivacissima località turistica in estate, meta scelta anche da numerose famiglie inglesi), con il “capoluogo” San Marcello, con Pracchia passaggio obbligato per chi utilizzava il treno, con Cutigliano e dintorni (Cutigliano dove, nel ventennio fascista, viene esiliato e muore l’anarchico Giuseppe Manzini, ricordato, insieme alla montagna, in Ritratto in piedi, il romanzo pubblicato dalla figlia Gianna nel 1971); e una montagna “povera” e in gran parte dimenticata, quella di Sambuca, certo ricordata da Cino da Pistoia e da Fucini, ma in genere poco visitata e attraversata, anche se da anni “promossa” da Francesco Guccini, cantore – in musica e parole – di Pavana e dei suoi dintorni.

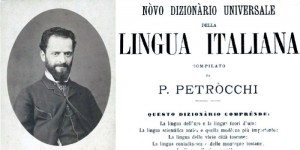

L’importanza di Policarpo Petrocchi

Alla montagna hanno dedicato alcune pagine numerosi scrittori. Ma sono coloro che la montagna l’hanno conosciuta a fondo, che hanno scritto le cose più interessanti, che meglio hanno saputo raccontarla. Ma non possiamo dimenticare, in queste righe conclusive, Policarpo Petrocchi. Nato a Castello di Cireglio, ha portato sempre con sé il pensiero e l’affetto per il proprio paese, al quale tornava regolarmente durante i periodi estivi. Petrocchi, soprattutto con “Il mio paese”, è lo scrittore che meglio di ogni altro ha descritto la vita in montagna, scandita dal succedersi delle stagioni e dei lavori nei boschi, dalle migrazioni verso la Maremma e dai ritorni: la montagna con le sue feste, i suoi giochi, la sua vita quotidiana.

Ma Petrocchi ha anche concretamente lavorato per il suo paese, contribuendo a realizzare strade e fontane, lastricando piazzette e fondando la Società di mutuo soccorso “Onore e Lavoro”. È lui che rappresenta la “voce” letteraria più autorevole e autentica della nostra montagna; ed è lui, forse, che con la sua vita e con la sua opera meglio di ogni altro indica una idea di montagna: la montagna, per Petrocchi, non è tanto un paesaggio da contemplare e da attraversare (anche se certo “Il mio paese” è anche un libro sul rapporto affettivo e rispettoso con la natura), ma è soprattutto un ambiente abitato, inscindibilmente legato agli uomini che lo popolano. Un luogo nel quale si vive, nel quale e per il quale lavorare.

Le foto della casa di Petrocchi e del monumento a lui dedicato, a Castel di Cireglio, sono di Eleonora Pacini